1. クリーンエネルギー利用に関する材料および機能の解析

化石燃料に変わるクリーンエネルギーの開発と利用は、今世紀の大きな課題です。クリーンエネルギーには利用、貯蓄、輸送が必要ですが、そのためには、新しい材料ともに、高い機能と耐久性を持つ新規デバイスの開発が求められます。材料およびデバイス機能の解析を、解析装置の設計から行い、得られた測定結果を、開発にフィードバックしています。研究室内だけでなく、放射光X線や中性子線などの大規模実験施設を利用することもあります。

(a) クリーンエネルギー材料の解析

クリーンエネルギー材料は、原子レベルからミリメートル・センチメートルの大きさまで、ブロックを組み合わせていくような階層的な解析が必要となります。そのためには、様々な解析方法を組み合わせることが必要となります。

ここでは例として、大強度陽子加速器施設 J-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF)で行った中性子線反射率測定の結果を説明します。 固体高分子形燃料電池(PEFC)の中には、厚さ10 μm程度の「水素イオンは通すが電子は流さない」高分子の電解質膜が使用されています。通常は、必要な高分子を溶媒に溶解し、平坦なガラス板などの上に流し入れて(キャストして)から乾燥させて、PEFCに組み込まれて使われています。こうしてキャスト成膜した薄膜を燃料電池に組み入れても、実はなかなか十分な性能が出ません。はじめに薄膜の表面を、特殊な方法でこすったり、しばらく発電してから、やっと性能を発揮することが普通です。

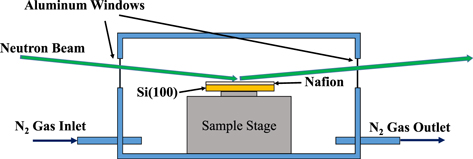

この理由を調べるために、ナノメートルレベルで平坦な酸化ケイ素(ガラス板のモデル)上に0.1 μm程度のナフィオンという電解質膜を作製し、上図に示す中性子反射率測定用の装置に設置し、ナフィオン薄膜の層状構造を、加湿窒素雰囲気下で測定しました。

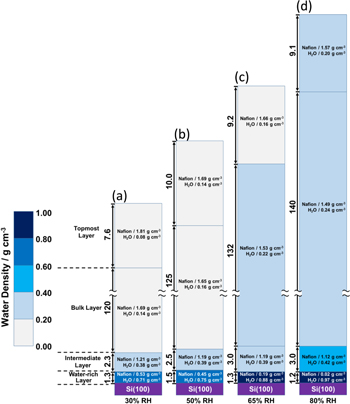

下の図に、温度を80℃とし、相対湿度を30%から80%まで変化させた結果を示します。その結果、ナフィオン膜は4層構造を持ち、それぞれの層が異なった割合で水を含み、厚さを増してしていくことが分かりました。特に、酸化ケイ素に接する面(ガラスに接する面)は高い親水性を持ち、窒素に接する面は、疎水性を持つことがわかりました。こうした実験により、製膜された直後のナフィオンの性質があきらかになり、性能向上に寄与すると期待されています。

(b) クリーンエネルギーデバイスの解析

新しい材料やデバイスを開発した後、機能発現中のデバイス内部の様子を知ることは、性能向上へのフィードバックとなります。

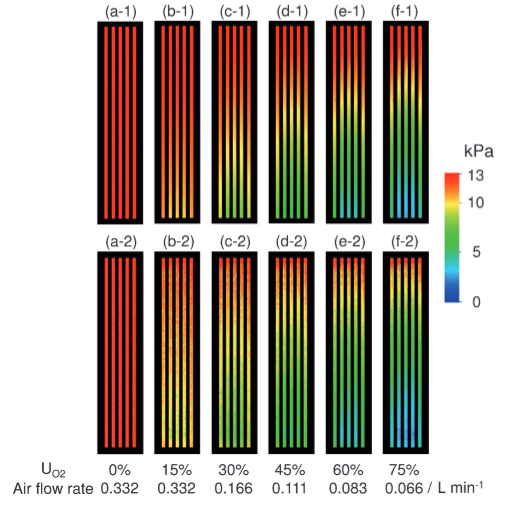

左の図は、特殊な色素を用いて、発電中PEFCの内部の酸素の分圧をあらわした図です。直線流路の中を、酸素が下方に向かって消費される様子が明確に見て取れます。流路一本ずつ、1 μmの分解能で、酸素分圧の違いが観察されます。右の図は、J-PARCの中性子線を利用して、新しい構造を持つPEFCの、内部にたまった水の可視化像です。水の分布と発電性能との関係が、初めて理解されました。

このような測定結果は、燃料電池内部の反応解析ソフトウェアに組み込まれることにより、水素・蒸気・電流密度・熱といったパラメータの分布も知られるようになり、より高性能な材料およびデバイスの開発に用いられます。

2. イオンに関する計測技術の研究

私たちは様々な物質に囲まれて生活しています。気体である空気から酸素を取り込み、液体や固体である食料を摂取してエネルギーに変換したり、体内に蓄えたりします。物質は主に、気体・液体・固体のいずれかの状態で存在し、ほとんどは電気的に中性ですが、一部ではそうでないものもあります。物質が正または負に帯電した状態をイオンと呼び、その状態にすることをイオン化と呼びます。ここでは、イオンに焦点をあてた計測技術に関する研究を行っています。

(a) 質量分析におけるイオン化法に関する研究

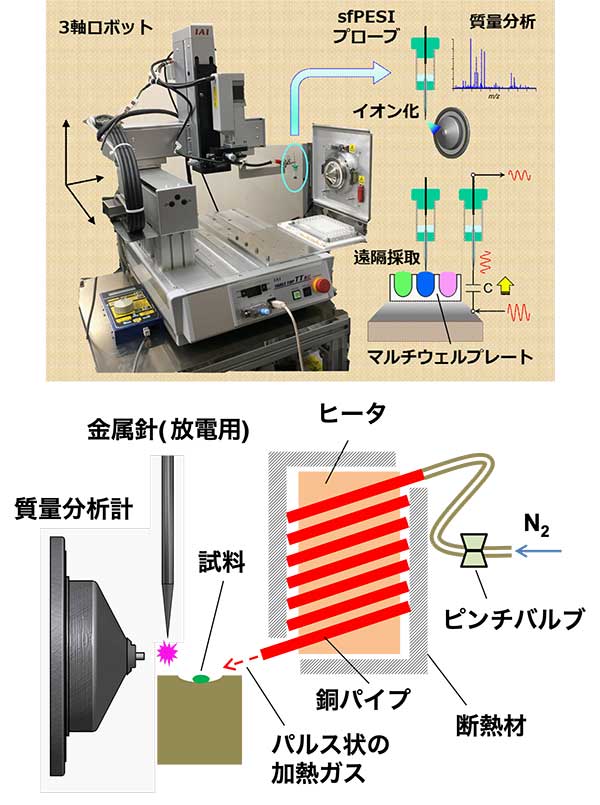

身の回りにあるものの重さを知りたい場合には体重計や天秤で計測することができますが、原子や分子レベルの極めて小さな物質の重さはそれらの方法で計測することができません。原子や分子1個の重さを計測する手法を質量分析(マススペクトロメトリー)と呼びます。なお質量は宇宙のどこであっても変わらない普遍的な量ですが、重さ(または重量)は物質に作用する重力の大きさであるので、物質の存在する場所によって変わります。質量は英語でmass(記号ではmと書く)と言い、重さは英語でweightと言います。質量分析でも質量を直接計測することができず、物質を正または負にイオン化したのち電場や磁場中で規則的な運動をさせ、その運動の様子を観測することで計測します。物質をイオンの状態のまま観測しますので、質量分析で計測される量は質量mそのものではなくイオンの電荷数(z)との比(m/z)となります。なお質量分析においてmは、質量数12の炭素原子(12C)1個の質量の1/12で定義される統一原子質量単位(u)で表します。イオンの電荷数zが1の場合には、質量分析で得られた値そのものがイオンの質量(単位u)に相当しますが、電荷数は1以外の場合もあります。質量分析を実施するには物質をイオン化することが必須です。そのため、物質をイオン化する際の効率が質量分析の良し悪しを左右します。また分析したい物質が気体・液体・固体のどの状態であるか によって、使用するイオン化法を選択します。これまでに気体・液体・固体のそれぞれに適した多くのイオン化法が研究開発され、例えば気体であれば放電現象を利用するもの、液体であればエレクトロスプレー現象を利用するもの、固体であればレーザやイオンビームを利用するものなど、様々な手法があります。ここでも、気体・液体・固体それぞれに適した独自のイオン化法やイオン源の研究を行っています。一例として、研究中の遠隔自動採取連続質量分析システム(図上)やヒートパルス脱離と近接コロナ放電を組み合わせた質量分析システム(図下)を示します。

質量分析で物質の質量を計測するとどのような利点があるのでしょうか。わたしたちの体は、たんぱく質や脂肪など様々な分子から構成されていますが、例えば体内で何らかの病気が原因で正常な状態とは異なる分子が産生される場合、質量分析でその分子を計測できれば、病気の早期発見や病気の原因を究明することにつながります。また人が多く集まる場所などで爆発物や薬物など社会にとって危険なものがある場合、それらを迅速に質量分析して感知できれば安全安心な生活につながります。ここでは、質量分析を医療や社会生活で有効に利用するための研究を行っています。

(b) 新しいイオンビームに関する研究

物質を正または負にイオン化し、それらを集めて束状にしたものをイオンビームと呼びます。イオンビームを何らかの物質に照射すると、その物質はエネルギーを得て変質したり、物質の表面から構成成分が飛び出したりします。イオンビーム照射によって起こる様々な現象を利用すれば、物質の非常に小さな領域を削ったり(微細加工)、物質の電気的性質を変えたり(イオン注入)、物質の表面に付着している小さなゴミを除去したり(表面洗浄)、体内の奥深くに存在するがん細胞を攻撃して治療したり(粒子線がん治療)できます。イオンビームを物質に照射したときに、その物質の表面から飛び出してきた電子(二次電子)やイオン(二次イオン)を検出すれば、照射された物質の性質を調べることができます。つまりイオンビームを計測技術として利用できます。イオンビームを照射したときに発生した二次イオンを質量分析する手法を二次イオン質量分析(SIMS)と言います。SIMSにおいては当初、世の中に存在する物質の最小単位である原子や分子のイオンビームが利用されてきましたが、近年では原子や分子の集合体であるクラスターもイオンビームとして利用されるようになってきました。そのようなビームをクラスターイオンビームと呼びますが、これまでに安定多原子分子のフラーレン(C60)や金属クラスター(金やビスマス)のクラスターイオンビームが実用化され、最先端のSIMS装置のイオンビームとして利用されています。

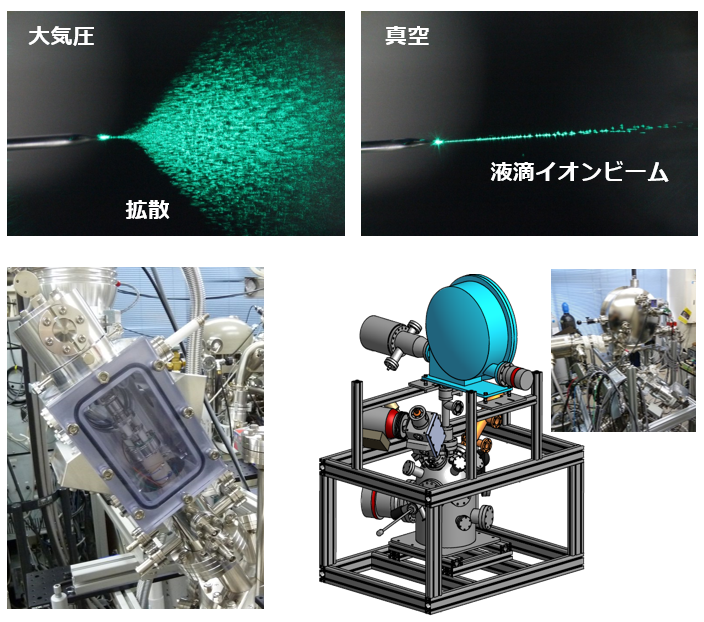

ここでは、SIMSやX線光電子分光装置などイオンビームを利用する表面分析装置の性能をさらに向上させることを目的として、新しいイオンビームを作り出す研究を行っています。その手段として通常は大気圧下で行われるエレクトロスプレーと呼ばれる現象に着目し、それによって発生する帯電した微小液滴(液滴イオン)をイオンビームとして利用します。大気圧下で液滴イオンを発生させると図の左上図のようにビームが拡散してしまいますが、真空下で発生させると図の右上図のように拡散のほとんどないビームが得られます。つまり真空下でエレクトロスプレーを行うことで強度や輝度の高い液滴イオンビームを得ることができます。

強度の高い液滴イオンビーム発生装置の試作機が左下図になります。この液滴イオンビームを固体に照射すると、固体表面に存在する物質が非常に効率良く、しかももとの状態を維持したままイオン化されることがわかってきました。これはSIMSの分析性能が大幅に向上することにつながります。この液滴イオンビーム発生装置を右下図のような表面分析装置に設置して新しい計測技術として実用化することを目指しています。